Construcción de la memoria colectiva en el conflicto armado-político-social colombiano

Comunidad de Pogue

“El alabao es transcendencia". "Un pueblo, una familia, un río".

alabao

CONTEXTO

ACTORES

ACTORES

RELATOS

MEMORIA

"En Pogue también somos canto (...) Pogue es un pueblo, una familia, un río".

alabao

CONTEXTOS

CONTEXTO GEOGRÁFICO

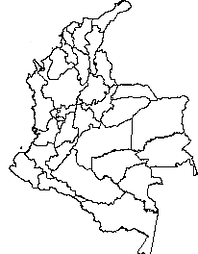

El departamento del Chocó queda en el occidente colombiano, región de la llanura del Pacífico. Su territorio está formado por las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó, y cubierto en su mayoría por la selva ecuatorial.

La boca del Pogue está adentro de la selva chocoana del Medio Atrato y hay que navegar tres horas por el río Bojayá desde el pueblo Bellavista para llegar a la ribera donde viven cerca de 600 personas. "Todos familia por algún lado" (Pogue, 2015).

República de Colombia

Chocó

Pogue

Geográfica humana

|  |

|---|---|

|

Historia

Pogue es un pueblo afrodescendiente perteneciente al Consejo Comunitario de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), un territorio al cual se llega tras embarcarse por varias horas en panga y bote por el río Atrato y por el río Bojayá en el departamento del Chocó (Centro de Memoria Histórica, Pogue: la memoria hecha cantos 2016).

El punto, lugar donde siempre ha recidido la comunidad de Pogue, particularmente el grupo de las alabadoras de Pogue, nace como un publo "dirsperso" y en constante "movimiento y abundancia" (Pogue, 2015, p. 5). Su nombre se debe a que es el punto de encuentro de los ríos de Pogue y Bojayá. Asimismo, denota la unión de diferentes prácticas culturales como el "canto, el rezo, la cura y la partería" (Pogue, 2015, p. 5). Las cuales fueron traídas por Los Palacios, Los Mosquera, Los Otavianos, Los Hinestroza, Los Pino y Los Palomeque. Legados que a su vez enseñaron, lo que el grupo de las cantadores de Pogue llaman, la sabíduria y trascendencia: el significado de familia. Ya que familia "no es solo tener hijos o reproducirse, es también traer a otros, próximos o distantes, y mantener relaciones con ellos". (Pogue, 2015, p. 5). "Todo ello, a través de la unión y el amor al pueblo" (Pogue, 2015, p. 9).

Población

El territorio de Bojayá está integrado, mayoritariamente, por poblaciones afrodescendientes e indigenas.

Las actuales comunidades negras son el resultado de un proceso de poblamiento generado por los esclavos negros traídos del continente africano a finales del Siglo XVI y principios del XVII, para satisfacer las necesidades de mano de obra de las haciendas y explotaciones mineras. El primer período de poblamiento del municipio se desarrolla durante el periodo comprendido entre la llegada de la etnia negra y la Independencia Nacional en el siglo XIX. El proceso de poblamiento se da por la fuga y levantamiento de esclavos; sin embargo, este proceso se acentúa a mediados del Siglo XVIII, periodo en el cual surgen los palenques o poblados de negros fugitivos, quienes continuaron trabajando como lavadores de oro independientes, para quienes la selva se convierte en refugio impenetrable.

Un segundo periodo se identifica en la segunda mitad del siglo XIX impulsado principalmente por la abolición de la esclavitud. En este periodo, las comunidades negras amplían sus alternativas económicas a la explotación del caucho, tagua, raicilla y pieles de animales. Asismismo, se intensifica la movilidad de las comunidades negras y se incorporan nuevas tierras a los procesos productivos caracterizados por la aparición de nuevos poblados que se consideran extensiones de comunidades más antiguas.

Al momento de la ocupación de los españoles, en lo que hoy es el municipio de Bojayá se asentaba la comunidad indígena Cuna, que también cubría el bajo Atrato. Se menciona que los Poromeas ocupaban la cuenca del río Bojayá (Jimeno, M., 1995). En el primer período de la colonización, la presión ejercida por los españoles llevó al agotamiento a la población indígena. Esta represión lleva a que está comunidad aborigen mesoaméricana uno, se subleve y dos, se transforme culturalmente. Dichos cambios son resultado de un proceso histórico, principalmente, por la formación de conglomerados, la pérdida de control sobre el territorio y la evangelización. Durante este proceso se dio la transformación de sus sistemas productivos al introducir la cría de ganado y en general, al integrarse a los sistemas sociales español y de las comunidades negras (Jimeno, M., 1995).

DATO CURIOSO

El Municipio de Bojayá, está constituido por asentamientos relativamente recientes, el más antiguo es la Boba y data de 1883; Bellavista, su cabecera municipal fue fundada en 1946. Sin embargo, la creación del municipio como entidad territorial se dio por la ordenanza N° 13 del 12 de diciembre de 1960.

INCURSIÓN DE LOS ACTORES ARMADOS

N. Académia

Con respecto a las fuentes oficiales no se encontró información alguna, ni por parte del gobierno nacional, departamental o local. Esto no lleva a cuestionarnos que tipo de responsabilidad estan tomando el Estado y sus funcionarios públicos.

Es más, lo anterior lleva a que nos preguntemos si: "¿En esta era de la globalización la verdad de una información depende de que varios medios importantes la repitan y digan que es verídica (...) aunque sea falsa la información es una mercancía y para asegurar que sea verídica, debe ser elemental y patética, es decir que distraiga y que pueda provocar compasión y mover sentimientos?" (Ignacio Ramonet, 2002).

"En la guerra que se libra en el Chocó, de manera abierta en 1996, hay intereses económicos de gran calado. Desde hace más de 25 años, los diferentes gobiernos colombianos han elaborado grandes planes de «desarrollo» para la región, básicamente explotando su riqueza natural y su posición privilegiada entre el Pacífico y el Atlántico, que constituye un puente comercial directo con los grandes mercados asiáticos. (...) Algunos de los megaproyectos que se pueden enunciar son:

-

Construcción de un puerto en Bahía Cupica (Pacífico) con calado para embarcaciones de 200 mil toneladas.

-

Construcción de un puerto similar en el golfo de Urabá (Atlántico).

-

Construcción de un ferrocarril transoceánico, de poliductos que unan los dos puertos, que fluyan de forma paralela a la carretera Panamericana y así, a bajo costo, tener un nuevo «canal seco» que compense la saturación del de Panamá" (Paco Nadal, 2012, p. 39).

A ello se le agrega, el gran proyecto de implantación de la palma africana (Paco Nadal, 2012, p.40). Entonces, el enfrentamiento armado en esta región se explica por los evidentes intereses económicos que están en juego, los cuales se vinculan con obras y proyectos relacionados con la culminación de carreteras transnacionales, con la creación de nuevos puertos o con la ampliación de los ya existentes y con los proyectos hidroeléctricos de los ríos Murrí y Baudó (Matha Bello et al, 2005, p. 40).

"Dichas condiciones provocan que las "Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y ahora también, el incipiente Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) ocupen Bojayá, primero, como retaguardia y, ahora, como frente estratégico en su lucha contra los paramilitares" (Paco Nadal, 2012, pp. 40-41).

"Son los grupos armados de extrema izquierda los que incomodan en zonas clave de extracción de minerales, carburantes o maderas" (Paco Nadal, 2012, p. 27). Junto con "la mala gestión y la corrupción que mancha a los políticos chocoanos a su «blanquización»" (Paco Nadal, 2012, p.35).

.

"La guerra que se libra en el Chocó de manera bierta desde 1996 por la desprotección del Estado".

"Bojayá: la guerra sin límites"

"Documental: más allá".

N. Comunidad de Pogue

N. Oficial

"Resultados de la guerra desarrollada en Bojayá"-

NARRATIVAS DEL CONFLICTO

N. Comunidad de Pogue

"El 02 de mayo transformó la historia de todo nuestro municipio. En la cabecera municipal, Bellavista, 79 personas cayeron en una masacre ocasionada por enfrentamientos entre los grupos armados de la guerrilla de las FARC-EP y los paramilitares, quienes se disputaban el dominio territorial de la región" (Pogue, 2015).

Fueron varios días de enfrentamiento ante la indiferencia del Estado colombiano que no tomó acciones frente a las alertad emitidas por Cocomacia, la Diócesis de Quibdó y los organismos de derechos humanos. En medio de las disputas entre armados, donde se evidenciaron nexos entre los miembros de las fuerzas militares y grupos paramilitares, una pipeta de gas llena de metralla fue lanzada por las FARC y cayó en la iglesia donde muchos de los habitantes del pueblo se refugiaban durante el enfrentamiento (Pogue, 2015)

Hoy el piso de la iglesia del pueblo de Bellavista viejo conserva la fuerza de todos aquellos que cayeron allí. Éste continúa siendo un lugar sagrado para nuestro pueblo, el cual es hoy protegido por el Cristo mutilado de Bojaya (Pogue, 2015).

"Mi memoria se fracciona, se vuelve a encadenar, va y viene para traer a mi mente aquella escena dantesca que observamos los integrantes de la primera comisión humanitaria que pudimos salir de Quibdó hacia el sitio de los hechos, dos días después del combate del 2 de mayo… llegamos en medio de combates que seguían en los alrededores de Bellavista, vimos esa capilla destrozada y los pedazos de carne humana revestidos de sangre y sin figura posible, todo un “amasijo” de pedazos de ladrillos, madera y seres humanos destrozados, en ese altar donde cayó la bomba, a través de una pipeta de gas… esa que impactó porque el deseo de las FARC por salir victoriosa en el combate no se detuvo por un instante a escuchar a los vecinos del barrio Pueblo Nuevo quienes les suplicaban que no lanzara esas pipetas, con objetivo impreciso e incontrolable, pues podrían caer en el templo católico y no a unos metros más allá, donde estaban los paramilitares, quienes se resguardaban justo tras la iglesia, la cual la habían tomado como escudo a sabiendas de estar repleta de la gente del pueblo que se había refugiado allí en medio de los combates que habían empezado desde la noche del 1 de mayo. El resultado de la explosión fue inicialmente de 119 víctimas mortales, pero que hoy se constata que fueron 79 plenamente identificadas, entre las cuales al menos la mitad eran menores de 18 años de edad" (Jesús Alfonso Flórez López en la Edición Bojayá, una década de Los muertos no hablan).

Los mismos hechos del 2 de mayo de 2002 produjeron una oleada de desplazamiento masivo de toda la población sobreviviente de Bellavista, pero también de los poblados de sus alrededores, la mayoría de los cuales partieron a Quibdó, otros a Vigía del Fuerte y los que pudieron se fueron a las grandes ciudades como Medellín o Cali. Al finalizar el año 2002 se inició el proceso de retorno hacia Bellavista, lo cual se fue consumando el año siguiente. No obstante, un grupo significativos de doscientas ochenta (280) familias no encontró suficientes las condiciones de seguridad para su retorno y decidieron permanecer en calidad de desplazados en la ciudad de Quibdó

“Hay mucha tristeza en el pueblo, es necesario trabajar juntos para reconstruir la vida que tenemos. Ahora hay mucha soledad, el pueblo se siente como vacío, y qué me dice usted de la desunión, antes no era así… pero desde que llegaron las instituciones nosotros no sabemos para dónde coger” (Hombre, Bellavista, 2003. En Paco Nodal, 2012, p. 22).

A partir del año 2005, el bloque paramilitar Elmer Cárdenas inició y mantuvo su accionar en el río Bojayá provocando nuevas violaciones y atropellos contra las comunidades (Pogue, 2015

“Al ver todo de nuevo dan ganas de llorar, uno piensa que vive el mismo momento (el del día de la masacre)”, recuerda (Cantadora de Pogue En: Tras la cola de rata, 2012).

"!Este día fue tanto el dolor, que hasta fue difícil cantar!"

ACTORES SEGÚN ACTORES

N. Comunidad de Pogue

N. Oficial

N. Académia

"Lo de Bojayá ocurrió precisamente porque el Estado no pudo responder con fuerza y suficiente oportunidad a los desmanes de los grupos armados de izquierda y de derecha que se disputan un territorio clave, inexplicablemente descuidado por el Gobierno y el Ejército" (El tiempo, 2012).

.

NOTA:

Si bien la narativa oficial relata los hechos ocurridos en la Masacre, su narrativa es apologética, "amarillista" y desalentadora. Incluso, retrata a lo que, a lo que es para este, el enemigo como alguien "falso" e inhumano.

"Las palabras que retumbaban en los espacios de la iglesia se referían al olvido del Estado paracon el pueblo" (Tras la cola de la rata, 2012).

"El Estado excluye a Bojayá (...) Ven a las poblaciones negras como un cero a la izquiera, no toma encuenta sus necesidades y propuestas" (Tras la cola de la rata, 2012).

"Los bojayaseños estaban solos. La llegada de la Fuerza Pública días después de lo sucedido no garantizaba protección efectiva la gente, ni la ayuda humanitaria anunciada. Los ametrallamientos indiscriminados, los saqueos, el intercambio complaciente de miembros del Ejército con algunos de los perpetradores, dejaban a la población civil como único recurso el desplazamiento forzado a Quibdó o a otras poblaciones para escapar de la confrontación armada" (Bojayá la guerra sin límites, 2010, pp. 15-16).

"El Estado colombiano renunció desde antes de la masacre a su deber constitucional de proteger a los ciudadanos y ciudadanas de Bojayá. Desde dos años antes (marzo de 2000), y luego de una cruenta toma simultánea de las FARC las poblaciones de Vigía del Fuerte y Bojayá en represalia a la presencia paramilitar, fueron retirados los miembros de la Policía nacional, únicos representantes de la Fuerza Pública en la zona. La institucionalidad civil de Bojayá encabezada por su alcalde también huyó sin que éste fuera reemplazado o apoyado como se debía, en una nueva claudicación del Estado. El Estado (...) pareció delegar en grupos armados ilegales la seguridad de los pobladores que él no estaba en capacidad de garantizar. Bojayá se convirtió, a su manera, en la expresión de un estado local fallido e ilustra la condición de abandono de muchas localidades colombianas que se debaten entre la violencia y la miseria" (Bojayá la guerra sin límites, 2010, pp. 17-18)

"La masacre de Bojayá estuvo precedida por numerosas alertas que advertían la gravedad de los hechos que se estaban incubando y que el Estado desatendió (...) Pese a ello, el Estado no asume su culpabilidad sino que “se solidariza” con la comunidad de Bojayá, eludiendo su responsabilidad en la ocurrencia de los hechos y erigiéndose él mismo como víctima de las FARC" (Bojayá guerra sin límites, 2010, p. 19).

"Nadie en el Gobierno las quiso escuchar" (Paco Nada, 2015)

.

NOTA:

La Masacre de Bojayá ocasionó el desplazamiento de 5.771 personas y la muerte de al menos 79 de sus habitantes (Tras la cola de rata, 2012).

DATO:

La Masacre de Bojayá ocasionó el desplazamiento de 5.771 personas y la muerte de al menos 79 de sus habitantes (Tras la cola de rata, 2012).

CAMINO DE LA MEMORIA

"Hacer memoria de este crimen de guerra cometido en Bellavista (Bojayá), es, ante todo, una renovación de compromiso con este pueblo y, en él, con todo el pueblo afrodescendiente, heredero de una prolongada exclusión, hoy con rostro de nueva expresión de genocidio y etnocidio (Paco Nodal, 2012, p. 19).

"Los alabados son un canto a los muertos, son una prácticatradicional que compone con otros elementos todo el ritualde la mortuoria en el Pacífico colombiano (...) Ahora, los cantos se conjugan con la tierra o la violencia" (Pogue, 2015).

“En Pogue compartimos hasta el dolor, ese es el sentido de los cantos fúnebres, y es también el sentido de los cantos creados para las diferentes conmemoraciones del 2 de Mayo, día en el que todo el pueblo Bojayaseño vivió el horror de una masacre" (Pogue, 2015).

"Aquí cuando hay un muerto todos cantamos. Pero después de 2 de mayo del 2002, se fue conformando un grupo de alabadoras que además de acompañar a los muertos comenzaron a hacer memoria, denuncia y resistencia a través de los cantos".

Por ello, "aquí se ha vivido toda la vida en familia, porqueaquí si el uno tiene un plátano lo compartecon el otro, si consigue un pedazo de pescado locomparte con el otro.De todas maneras todavía la gente no ha cogido elritmo de la ciudad y no ha perdido esa costumbre,esa tradición de ser solidario el uno con el otro.Aquí el dolor del uno lo siente el otro.Aquí la casa está siempre abierta" (Pogue, 2015).

En pogue amamos los alabados porque son cantos que nos unen y cuentan historias. Aquí se cuecen bajo el humedo calor, la lluvia, la memoria de los muertos, los labores del río y de la casa, estos cantos que buscan manener nuestra herencia religiosa y hacer resistencia.

!En Pogue también somos canto!